Pernah mengalami ini?

Lagi ngobrol asyik ngalor-ngidul di grup WA. Eh, temanmu si Rina, ngomongin gubernur favoritmu. Katanya, keputusan si gubernur bikin harga naik. Orang-orang susah. Rina mulai nyerocos, nadanya agak sinis.

“Nggak matang banget, kayaknya,” kata Rina.

Telingamu panas. Tapi bukan karena setuju. Justru karena nggak terima.

Lalu kamu buru-buru mengalihkan topik. “Eh, kalian sudah nonton film yang baru belum? Katanya seru banget!”

Topik pun bergeser. Selamat. Gubernur idolamu bebas dari meja interogasi.

Itu sering terjadi.

Kamu mungkin pernah jadi “si pengalih topik”. Atau, jangan-jangan malah sering jadi “Rina” yang dibiarkan ngomong sendiri.

Kenapa, ya, orang susah banget nerima kritik buat orang yang mereka dukung? Presiden, gubernur, artis, tokoh agama, atau bahkan mantan pacar.

Ternyata alasannya bukan cuma soal logika. Bukan cuma politik. Tapi juga biologi.

Kita bahas satu-satu. Pakai bahasa warung kopi, bukan jurnal ilmiah.

Otak Kita Itu Mageran

Bayangkan, kamu sudah nonton 15 episode drama Korea. Tokoh utamanya baik banget. Tapi di episode 16, dia ketahuan korupsi.

Panik? Pasti.

Lalu kamu cari pembenaran: “Mungkin dia dipaksa… mungkin buat bantu ibunya yang sakit…”

Itulah yang disebut disonansi kognitif. Otakmu nggak suka kalau cerita yang sudah rapi tiba-tiba dikacaukan. Jadi kamu cari alasan. Atau… langsung tutup telinga.

Tambah parah kalau kamu kena bias konfirmasi.

Kamu cuma mau percaya sama info yang cocok sama keyakinanmu. Selebihnya? Kamu skip.

Otak kita itu seperti penonton sinetron. Dia ingin alur yang gampang ditebak.

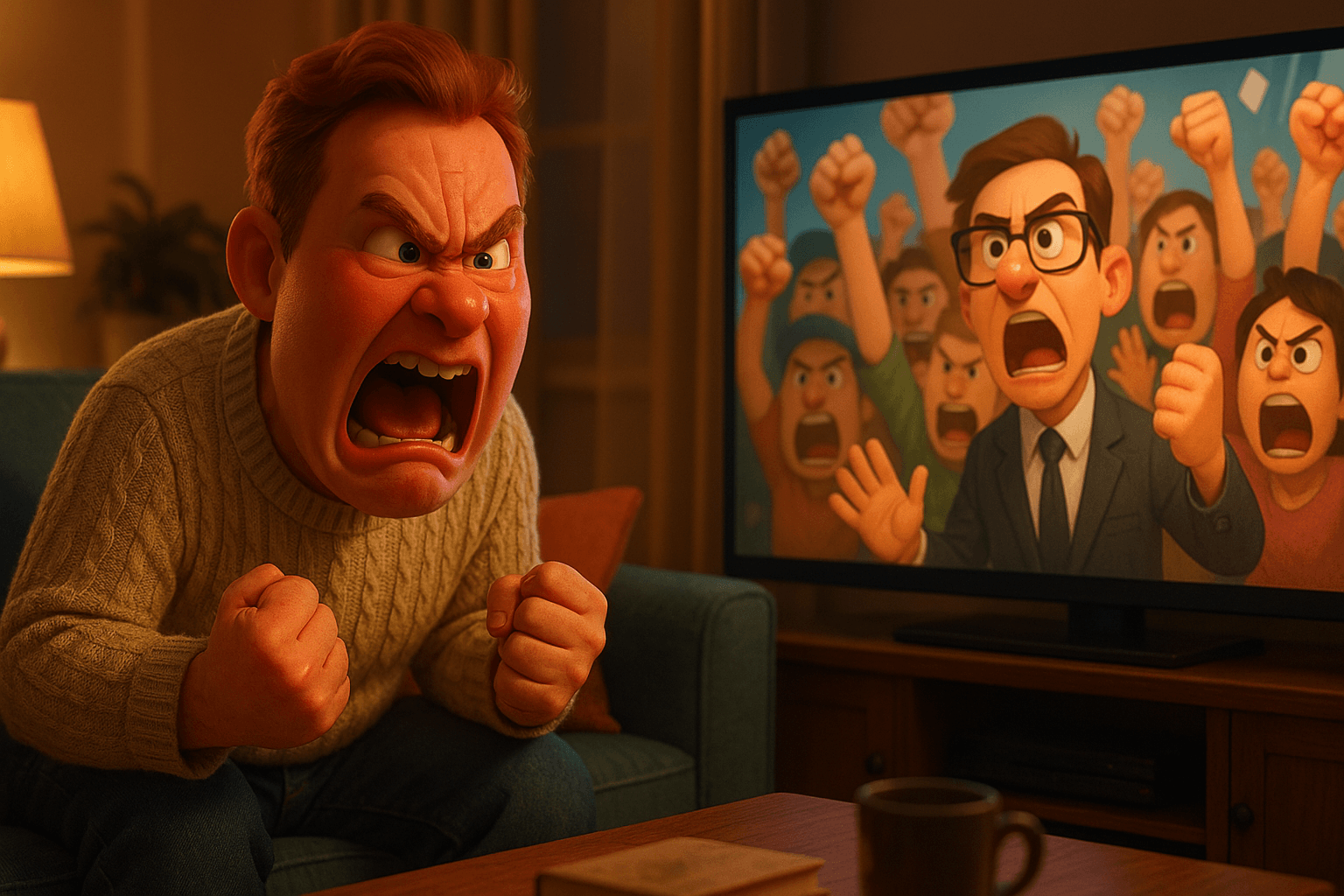

Begitu ada kritik masuk, dia langsung pencet tombol “ganti channel”.

Tubuh Kita Juga Ikut Panik

Kritik itu, bagi tubuh, seperti suara pintu diketuk jam 2 pagi.

Langsung deg-degan. Keringetan. Gugup.

Kenapa? Karena tubuh mengira itu ancaman.

Padahal cuma obrolan. Cuma kata-kata. Tapi tubuhmu bereaksi seperti mau diserang harimau. Karena di dalam otak, ada alarm bernama amigdala. Begitu dia aktif, kamu masuk mode “lari atau lawan”.

Makanya, lari ke topik film terasa lebih aman ketimbang harus bertahan di topik panas.

Kita Takut Dicoret dari Kelompok

Kita makhluk sosial. Kita nggak mau dianggap “pengkhianat”.

Kalau di grup keluarga semua dukung Pak Gubernur, lalu kamu setuju sama Rina? Wah, bisa-bisa kamu jadi bahan sindiran selama seminggu.

Ini yang disebut efek identitas sosial.

Kita rela setuju, demi tetap dianggap bagian dari “geng”. Bahkan kadang lebih rela bohong ketimbang jujur.

Seperti bilang, “Bakso Pak Joko memang enak banget!” Padahal kamu baru saja nemu bakso yang lebih mantap di pinggir rel kereta.

Otak Kita Punya Satpam yang Overprotektif

Otak itu punya sistem keamanan. Seperti firewall komputer.

Dia suka suasana yang stabil. Tenang. Nggak ribut.

Makanya, waktu Rina mengkritik tokoh idolamu, otak langsung panik.

“Bahaya!” kata amigdala.

Bagian otak yang mestinya bantu kamu berpikir logis, korteks prefrontal, malah diam seribu bahasa.

Akhirnya, kamu milih menghindar. Tutup pintu. Ganti topik.

Seperti orang yang lagi makan mie instan, lalu dapat telepon dari debt collector. Langsung pura-pura nggak dengar dan pindah tempat.

Jangan Jadi Penumpang Buta

Menghindari kritik itu manusiawi. Tapi kalau kita selalu kabur, lama-lama kita jadi penumpang buta di kapal yang arahnya entah ke mana.

Kritik itu seperti kaca spion. Tidak membuat mobil mundur, tapi membantu kita melihat bahaya di belakang.

Jadi lain kali ada Rina yang mulai bicara jujur, jangan buru-buru ganti topik. Tarik napas. Dengarkan. Pikirkan.

Bukan berarti harus setuju. Tapi memberi ruang pada perbedaan itu tanda kita sudah dewasa dalam berpikir. Mendukung itu bukan berarti menutup mata. Justru karena kita peduli, maka kita berani mengoreksi.

Karena, kadang, langkah pertama menuju masa depan yang lebih waras, adalah dengan berani bilang: “Mungkin, kita perlu melihat ini dari sisi lain.”